文/VR陀螺 万里

从Google Glasses到HoloLens,再到近几年雷鸟创新、Even Realities、影目、星纪魅族、Rokid等陆续发布量产产品,AR眼镜在不断刷新其轻薄程度。

AR眼镜大幅瘦身背后,衍射光波导技术无疑是首要功臣。伴随着“AI+AR”概念起风,光波导厂商也成为了资本关注的焦点。

VR陀螺独家获悉,近日国内头部光波导厂商至格科技完成新一轮亿元级融资,且其衍射光波导技术获得多个维度的重大突破,让AR眼镜真正无限接近普通眼镜。

至格科技公司外景,图源:至格科技

至格科技是一家专注于AR衍射光波导、衍射光栅和微纳光学领域的国家高新技术企业和专精特新企业,自主掌握“光栅设计、光栅母版加工、纳米压印生产”三大核心技术。

公司成立于2019年7月,由清华大学精密仪器系光栅与测量实验室孵化而来,具有十分硬核的团队背景和技术底蕴,核心团队由长江学者、国家杰青、国家万人、清华博士以及前上市公司高管组成。公司连续三年入选“中国潜在独角兽企业”榜单。

VR陀螺获悉,至格科技本轮融资由嘉新创禾与某光电科技上市公司联合投资,资金主要用于产能扩充和产品研发迭代。在此之前,至格科技已获得多轮累计数亿元融资,投资方包括小米、OPPO、中芯聚源等产业巨头。

一直深耕于衍射光波导技术的至格科技,现已建成国内首条衍射光波导全自动批量生产线,月产能可达10万片,并且已经实现单月2万片的量产出货,产能和出货量均为行业领先。

此外,至格科技也是目前最为知名的AR衍射光波导厂商之一,已经服务多家消费电子和互联网大厂以及AR眼镜独角兽公司。另外值得关注的是,近期至格科技与国内某家神秘的科技巨头敲定了合作,该公司产品有望在今年亮相。

前文提到,近年来AR眼镜实现了大幅度瘦身,很大程度上是得益于AR光学方案的进步。

目前市面上有着很多AR光学路线,如棱镜、Birdbath、自由曲面、阵列光波导、衍射光波导等。其中棱镜由于显示效果糟糕已逐渐被淘汰,Birdbath以及自由曲面已广泛用于如今的分体式AR设备,但是这两者的问题在于体积仍偏厚重、透光率低,不符合当下轻薄化的大趋势。

相比之下,衍射光波导轻薄、高透光率、可规模化量产等优点使其成为了最具潜力的AR光学方案,从数据来看,近两年发布的AR眼镜新品中,有一半以上采用了衍射光波导技术。

AR眼镜的轻薄之路,图源:VR陀螺

根据公开资料显示,国内衍射光波导实现量产始于2020年,经过数年发展,衍射光波导在显示效果、佩戴体验、量产良率等方面整体上升了一个台阶。从长远来看,它仍面临视场角、色彩均匀性等方面的挑战,国内至格科技等厂商仍在加速攻坚当中,以试图给客户提供更好的产品。在获得新一轮融资之际,VR陀螺也与至格科技 CEO孟祥峰博士(后简称孟博)进行了一次深度交流,了解到当前AR衍射光波导研发生产的系列突破。

1、采用IDM模式,全自动产线保障产能和良率

孟博表示,“自成立以来,至格一直在打造IDM模式。”IDM是指具备从设计到制造全链条能力的一种运营模式,反映在衍射光波导行业,该链条涵盖了“光栅设计、光栅母版加工、纳米压印生产”三大板块。目前业内很多衍射光波导厂商只具备里面一两个板块的能力,这就导致其可能在设计端或者生产端需要采用委外合作的方式才能顺利展开相应的业务。相比之下,至格科技三者兼备,具备更高的客户需求响应效率、技术迭代效率以及更多的灵活性和自由度。

VR陀螺了解到,至格科技在以上三个板块均构建了自身的技术壁垒。如在光波导设计层面,至格科技自研了相应的算法和软件,相比普通商业仿真软件,自研软件的好处是它专门针对衍射光波导做了特定优化,因而可以设计更复杂的结构,并且可以对光波导的深层次光学问题进行精确仿真和优化。

对于母版加工,至格科技融合了全息光刻和电子束光刻两大光刻工艺,兼具制备效率高、工艺精度高、可加工复杂微纳结构等优点。至格科技基于此开发出了“渐变光栅”技术,能够有效提升光波导的光学性能和美观度,关于这点后文将进一步展开。

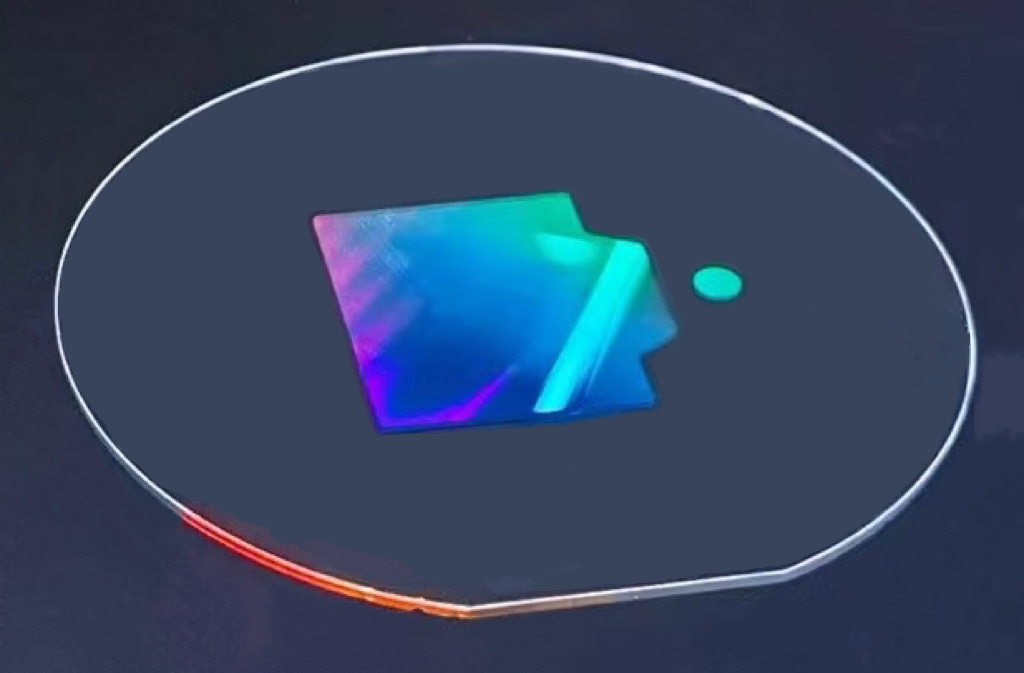

光栅母版,图源:至格科技

在光波导生产侧,背后涉及纳米压印、光学镀膜、激光切割、镜片叠合、镜片封边等环节。至格科技建成了业内首条衍射光波导全自动批量生产线,在行业率先实现了8寸/12寸全站全自动化生产。相比之下,很多光波导厂商仍停留在半自动生产阶段,这就使得至格科技拥有更高的生产效率,并兼具产能、良率和成本优势。

值得一提的是,至格科技在生产环节中采用了拼版技术,这也是业内的一次重要技术突破。所谓拼版,指的是将母版批量复制到一个大尺寸基板上进行组合,然后再基于此进行大尺寸纳米压印,考虑到多次复制之后存在累积误差,这背后对于工艺精度具有极高要求。此前拼版技术只掌握在海外EVG等顶级半导体设备厂商手中,而至格科技通过多年的自主研发打破了这一垄断。

关于拼版技术所带来的优势,可以通过一组数据对比:无拼版方案只能在一片8寸晶圆上生产2-3片光波导,而拼版方案可用一片8寸晶圆生产8片光波导,用12寸晶圆可生产20片光波导。拼版技术的引入能够大幅提升产能,并具有更强的成本优势。孟博也直言,“拼版技术是掣肘衍射光波导走向真正规模化量产的关键一环。”

12寸衍射光波导拼版,图源:至格科技

“由于我们最终面向的是C端消费者,消费电子对交货周期的要求是很严格的。如果项目定下来但很长时间都交付不了,可能整个产品生命周期就过去了。”孟博指出。至格科技独特的IDM模式以及全自动产线的高效率,为AR眼镜的规模化量产奠定了重要基础。

2、衍射光波导:大幅提升综合性能,以普通镜片思路开发光波导

得益于至格科技在研发、设计、生产整个链路的技术升级,其衍射光波导产品在综合性能方面也构建了极强的竞争力。孟博告诉VR陀螺,“团队正在以打造高端传统眼镜镜片的思路开发波导镜片,以实现最佳的显示效果和佩戴体验,真正实现全天候佩戴。”

这也就意味着至格团队正试图将波导镜片“伪装”成一个普通光学镜片,这无疑是一个疯狂的想法:如何进一步降低波导片厚度、如何消除彩虹杂光、如何让光栅看起来没那么突兀、如何让镜片更加透亮、如何减轻漏光问题?这背后涉及了大量的工作。可喜的是,至格科技在这些方面均取得了不错的进展。

1)光效大幅提升,达到5000nits/lm

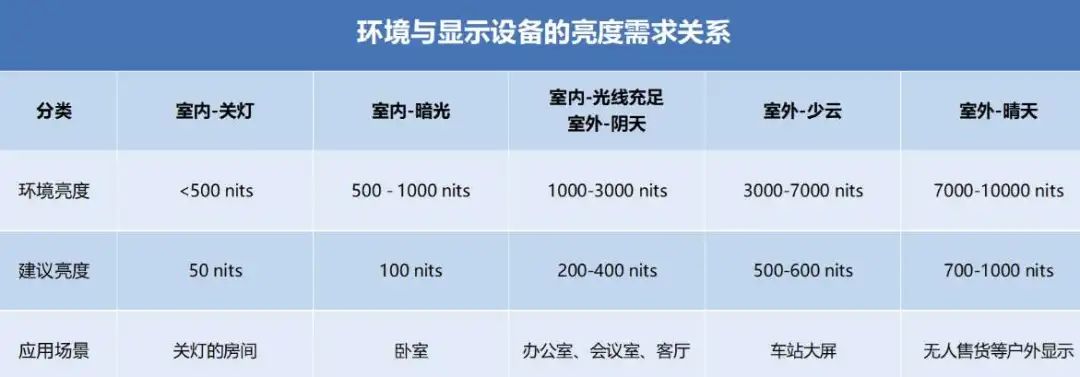

由于AR眼镜需要在户外场景下使用并“对抗”阳光等高亮度场景,因而产品入眼亮度一直是其关键指标之一。AR眼镜最终入眼亮度主要取决于两方面,一是光机自身的光通量,二是波导片的光效。

VR陀螺了解到,至格科技量产产品的光效已经实现了1000 nits/lm,达到行业领先水平。光效越高,意味着可以实现更高的入眼亮度,并且整个系统功耗也更低。此外,今年年初的全球光学盛会SPIE会议期间,至格科技联合清华大学展示了高达5000nits/lm的衍射光波导成果,这几乎是业内现有水平数倍的提升。

图源:JBD

2)无彩虹纹专利技术

彩虹纹是影响AR眼镜用户体验的核心问题之一,它产生的原因是外界光线射入波导光栅时产生了衍射分光,导致视觉污染。严格来讲,这其实属于衍射光波导的一个固有“缺陷”,只能尽量减轻,无法彻底消除。

为此,至格科技开发了“无彩虹纹”专利技术,通过独特的光学设计引导彩虹纹向特定角度发散,避免进入人眼,该方案能保证用户在95%的场景下都感受不到彩虹纹的存在。

有彩虹纹与无彩虹纹效果对比,图源:至格科技

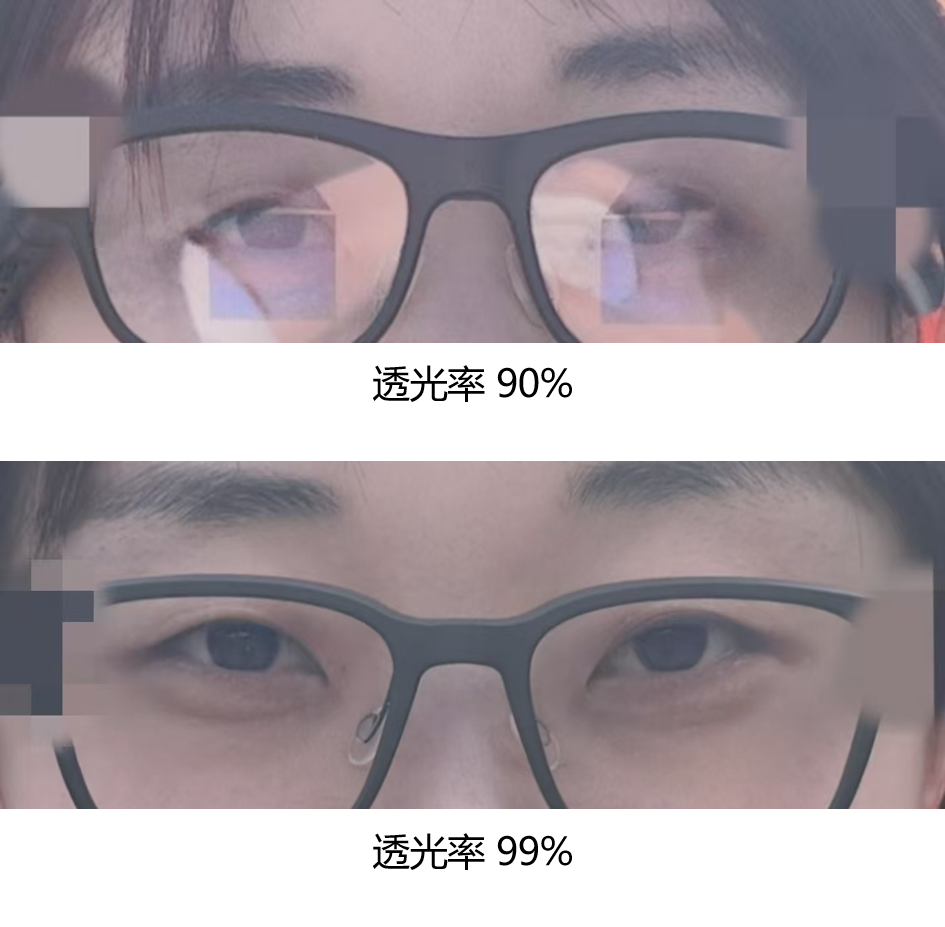

3)透光率达99%以上,对标高端眼镜镜片

对于一款普通眼镜来说,透光率是一项重要指标,它不仅直接影响视觉清晰度、佩戴舒适度,同时还会影响对于不同环境的适应性。如透光率达到99%左右的镜片,能让更多光线进入眼睛,使视物更明亮清晰,色彩还原更准确。而透光率低的镜片,视物会偏暗,影响视觉体验和对物体细节的分辨。对于AR眼镜来说,透光率低还意味着反射率高,这就导致对面的人经常能看到佩戴者眼镜的反光,而看不到佩戴者的眼睛,让佩戴者看起来显得非常怪异。而高透光率的AR眼镜则不存在这样的尴尬问题。

为了让AR眼镜也获得更高的透光率,至格科技采用了复杂的光学设计和工艺手段。据称,其波导片综合透光率超过98%,非光栅区域的透光率更是达到了99%以上,几乎实现了与高端眼镜镜片同等级水平。

透光率90%与透光率99%的AR眼镜佩戴效果对比,图源:至格科技

4)渐变光栅专利技术,提升显示均匀性和外观美观度

随着AR眼镜逐渐走向大众视野,对于细节参数的要求也越来越高。均匀性,可能对普通用户还没有很强的感知,尤其是单色产品,但业内用户几乎一眼就能从其中看出波导设计的优劣。从衍射光波导的传导光路来看,其从眼镜镜腿处将光向人眼位置传导,而随着传导距离的增加,由于能量不断耦出,其光强也会随之衰减,这就导致了显示均匀性的差异。

AR衍射光波导工作原理,图源:网络

目前市场上比较多的解决方案是将耦出光栅进行分区设计,所以在波导片上能看到明显的光栅块拼接缝,它通过调节不同光栅区块的光效来对抗光损,这样能起到一定作用,但块状的栅格感却非常影响镜片的美观度和用户的感官体验,而且其显示均匀性也不够理想。

传统的光栅分区方案,图源:VR陀螺

对此,至格科技首创渐变光栅技术,并做了较为完善的专利保护。其相当于将传统的三到四个光栅分区,扩展为无数个光栅分区,通过调整每一个点的光效来弥补亮度和色彩的不均匀性。这一技术看似简单,实际上非常困难,需要通过极其复杂的仿真计算来设计渐变的光栅参数,并通过复杂的母版加工工艺制备出渐变的光栅结构,才能让每个点所呈现出来的亮度和色彩接近一致。

除此之外,至格科技还通过渐变光栅技术大幅提升了光栅区的透光率,让波导镜片上原本突兀的光栅区变得非常不明显,看起来更接近于普通眼镜。在跟诸多大厂交流后,孟博发现几乎所有客户都提到了“隐藏光栅区”的需求。由于光线需要通过光栅区域来传导,完全去除几乎不可能,但可以通过上述方式来弱化该区域。

至格科技的渐变光栅专利方案,图源:至格科技

5)镜片极致轻薄,重量不到4g

由于AR眼镜属于可穿戴设备,那么它的终极目标无疑是在保障性能的同时能够持续压低重量并保持轻薄时尚,每减轻1g都意义重大。

至格科技通过持续的工艺研发和材料验证,已将波导镜片做得非常轻薄,纯波导片厚度仅0.4mm,叠加盖板后厚度控制在0.65mm以内。在这双重作用下,至格科技量产产品可以做到单片重量低于4g。得益于波导镜片的极致优化,某款已量产的衍射光波导AR眼镜整机重量仅为38g。

6)改善漏光问题

在众多光波导的“疑难杂症”中,前向漏光也是影响用户使用体验的核心问题之一,它导致外界能够看到眼镜发光甚至画面的内容,破坏了产品的私密性,也让佩戴者显得十分怪异。对此,至格科技的解决方案是通过独特的波导光学架构设计,控制漏光画面的传播方向,使漏光非常不明显,即正常情况下用户在与别人面对面交流时对方难以察觉到眼镜漏光。

AI大模型能力提升,加速了AI眼镜的发展。2025年甚至可以称为AI眼镜的“蓄势”之年,苹果、三星、Meta、亚马逊,国内小米、华为、阿里、字节跳动等企业蓄势待发,这其中不仅包括以音频+拍摄为主的AI眼镜,涵盖显示功能的AR眼镜也是各企业的战略重心。

去年Meta Orion实际已经为未来的AR眼镜指明了方向,轻量化形态、多模态交互、6DoF+眼动追踪、大视场角全彩显示……当然,Orion只是一款现有技术禁锢下理想形态的雏形,它仍存在诸多问题,但即便如此也并未阻挡企业们探索近眼显示这条路线的决心。据了解,Meta有可能于今年发布首款具有显示功能的消费级AR眼镜Hypernova。

无独有偶,三星、华为、传音等均采取了类似的双管齐下策略。虽说AR眼镜尚属早期,但AR眼镜的战争已经悄然打响。

AI眼镜已经被市场验证,并且技术难度偏低,便于快速出货。而对于AR眼镜而言,它进一步配备了显示模块,信息传递效率更高,并且能拓展出更多玩法,如提词、翻译、取景、导航等,如果全彩显示能够普及则能实现更多场景,如观影、虚实融合体验……由于AR眼镜可带来更广泛的应用场景,它被很多人视为下一代计算平台的理想形态。

去年扎克伯格接受采访时甚至表示,“十年后的某一天,你甚至不需要随身携带手机,AR眼镜将逐渐成为我们进行计算的主要方式。”

Meta Orion,图源:网络

谈及AI/AR眼镜未来的市场格局,孟博认为,从长远来看AR眼镜价值会远胜于AI眼镜。更加重要的是,“AR眼镜能让我们真正实现与海外企业站在同一起跑线,因为我们国内具有完整的AR眼镜产业链。AR眼镜赛道我们完全有实力Created in China,甚至引领整个行业。”

一众数据机构均也对未来AR市场表示了乐观,如IDC曾预测2025年中国AR市场同比2024年将增长143.9%;而TrendForce更是预测2030年全球AR设备出货量将达2550万台。

在至格科技等上下游厂商的集体努力下,AR眼镜市场将很快驶入快车道。

投稿/爆料:tougao@youxituoluo.com

稿件/商务合作: 六六(微信 13138755620)

加入行业交流群:六六(微信 13138755620)

元宇宙数字产业服务平台

下载「陀螺科技」APP,获取前沿深度元宇宙讯息